作者:祁志祥(上海交通大学人文艺术研究院教授、副院长,上海市美学学会会长)

学人小传

钱中文,1932年生,江苏无锡人。文艺理论家,中国社会科学院荣誉学部委员。1951年考入中国人民大学俄语系,1955年到莫斯科大学俄罗斯语言文学系学习,1959年回国到中国科学院文学所(今中国社会科学院文学所)工作。曾任《文学评论》主编。著有《果戈理及其讽刺艺术》《现实主义和现代主义》《文学原理—发展论》《文学理论流派与民族文化精神》《文学理论:走向交往对话的时代》《新理性精神文学论》等,主编《文艺理论方法论研究》《文学理论:面向新世纪》等。

【述往】

今年,我的启蒙老师、中国中外文艺理论学会名誉会长、中国社会科学院荣誉学部委员钱中文先生将迎来90岁生日。钱先生命运多舛,而且动过几次手术。然而,先生看似不那么强壮的身体中却蕴藏着一种健旺的、不屈的生命力。如今虽然已是耄耋之年,依然中气充盈,思维流畅,不能不让人感叹“仁者寿”!

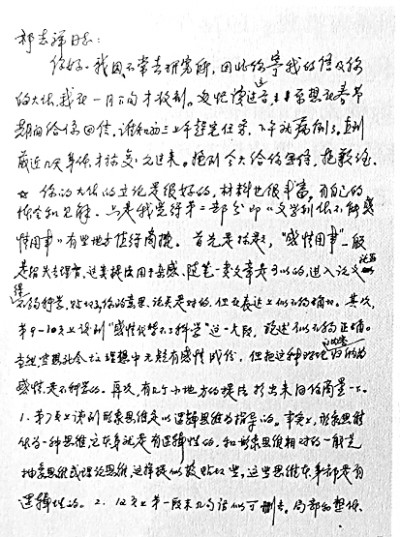

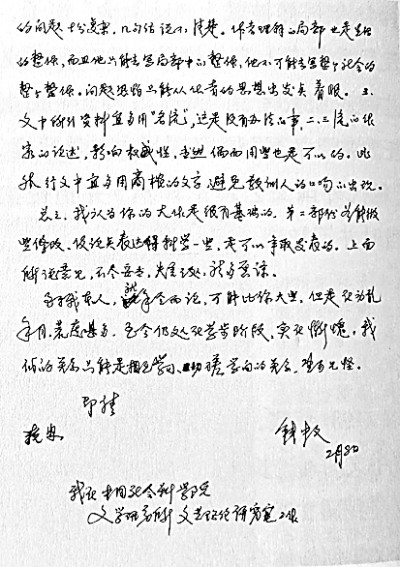

钱中文写给祁志祥的信

收下编外弟子

说起来,我并非钱先生的编内弟子:既没有跟随钱先生读过硕士,也没有跟随钱先生读过博士。但我又确实是钱先生指导过多年、得到过先生耳提面命的弟子。钱先生也曾回忆说,他在我这个编外弟子身上所花的气力,比花在任何一位在编弟子身上的都多得多。是他,把我从文学创作引入理论研究,改变了我的人生方向;是他,不断帮我看稿改稿,告诉我学术研究的基本要求、理论追求和写作方法,使我在学术上逐步走向成熟;是他,鼓励我报考研究生,帮我选定专业方向,把我从一个乡村中学教师培养成为名校名师的研究生。

认识钱中文先生时,我25岁,在江苏省大丰县南洋中学做语文教师;钱先生50岁,时为中国社会科学院文学研究所副研究员、文艺理论研究室副主任。那是激情燃烧的新时期之初,“情感”在文艺创作中重回主阵地。刚刚大学毕业的我从《文学评论》1981年第5期上读到一篇长文《论文艺作品中感情和思想的关系》,感受到为情感松绑、正名的新气象。当时,我在从事文学创作之余也关心文艺理论的基本问题,结合创作体会和阅读经验写了一篇8000多字的文章《浅谈情感在文学创作过程中的作用》,觉得有一得之见,可与《文学评论》的那篇文章形成互补,便以初生牛犊不怕虎的勇气,将文稿寄给《文学评论》,并附一信,请该刊转交此文作者钱中文先生,向他讨教。信是1981年年底寄出的,然后是放寒假、过春节、返校开学。说实在的,给一个素昧平生的人写信,我并不确定能否收到回信。1982年2月中旬,我收到了落款为“中国社会科学院文学研究所钱中文”的一个大信封,自然是喜出望外。信封中是用铅笔批改过的原稿和两页长信。从此,我和钱先生便开始了长达六年的书信往返。六年中,我先后寄了11篇文章向钱先生讨教,钱先生一一回信指教,前后书信25封。

钱先生的实诚

钱先生不是闲人。与我通信的6年,是他最为繁忙的6年。当时适逢改革开放初期,文艺理论界百废待兴。身为中国社会科学院文学研究所研究人员、文艺理论研究室负责人之一,钱先生不仅自己承担着一个又一个科研任务,而且承担着带领研究室人员一起做项目、引领全国文艺理论研究潮流的使命。对于我这个连面都没见过的远方求教者,他完全可以回过一两次信后就推托敷衍,最后不了了之,集中精力和时间做自己的事。然而他没有这样做。因为太忙,他几次推掉了所内招研究生的指标,但对我始终不离不弃。钱先生初指导我时,我的起点实际上很低,他付出的心血很有可能付诸东流,但他深知他的回信对于在基层奋斗的青年人的作用和影响。而我也把与钱先生保持通信看作改变自己人生命运的全部希望,所以,钱先生刚指教了一文,我就又寄上一文。钱先生是那种十分认真、宽厚的长者,有信必复、有稿必改、每改必细,而且常常为回复迟了几天而给我道歉。他不仅忙中偷闲、见缝插针给我回信,而且有几次是抱着刚刚康复的病体复信,让我感动不已。

比如1982年2月8日写的第一封信:“我因不常去研究所,因此你寄我的信及你的大作,我在一月下旬才收到。匆忙读过之后,曾想在春节期间给你回信。谁知初三上午赶完任务,下午就病倒了。直到最近几天身体才恢复过来。拖到今天给你写信,抱歉之至。”

其实,钱先生能够给一个素不相识的人回信,已经不易。我的信是通过编辑部转他的,这当中就耽搁了一些时间,又逢过春节、赶任务,还生了一场病,他回信间隔的时间并不算长,也理由充足,但钱先生却像亏欠了我什么似的,在身体刚恢复之际就抓紧复信,还一一交待迟复原委,并致歉意,令我感到先生为人至为实诚。

再如1982年4月9日的来信:“三月中旬,您的稿子和信都收到了。稿子我当时就读了,后来由于工作比较紧张,月底又要出去开会,做些准备,因此就耽搁了给您回信。前日刚自广州回来,又翻阅了您的稿子,下面我想简单谈些意见。”1982年7月8日的来信:“五月末、六月下旬两次来信和《试析平淡蕴含功力》一稿,均已收到,请勿挂念。这段时间,我十分繁忙,改稿、看校样,看《大百科》稿子,会议,加上室里的一部分工作,真是难得有喘息机会。因此六月初接你的信和《盐城师专》上的大作后,迟迟未能复信,十分抱歉。”1982年8月16日的来信:“七月初接你《试析平淡蕴含功力》一稿后,我一直很忙,加之因一集体项目集中了一段时间,你的大作直到最近我才读了两遍。”值得说明的是,《试析平淡蕴含功力》一文很长,300字一页的稿纸写了60多页。钱先生看了两遍,不知花了多少精力!

钱中文写给祁志祥的信

1983年2月15日的来信说:“春节前一阵,工作甚忙,年终总结,接着是计划、讨论会,还有一些意外的工作来袭,等等,因此未能看你的《审美活动中对艺术的双重审美关系》一文,十分抱歉。”1983年3月25日的来信感叹:“今年要分配给我室3个名额,因我今年不愿招收,推掉了,因此只剩了2名。明年如何,只好到时再说。”“像我这样的年纪,真是‘所虑时光疾,常怀紧迫情’。好几个项目总是拖着,又不断追加临时任务,使我十分烦恼。最近又给我一个任务,不搞还不成,一搞就要花我两个月时间。现在紧张得掐着小时在过日子。”

1983年5月11日来信说:“你给我的稿子和信都已收阅。因为我实在较忙,所以只能趁个空子给你写回信,耽误了时间,十分抱歉。”“我室今年招了几个研究生,有古代文论的,有文艺理论的,明后年是否有名额,尚难预料,即使有,我起码要到后年方招。前两年指导一个研究生,相当花我力气,结果影响了我的工作。这两年,我想集中一些力量,把自己的几个项目搞出来,因此我甚感时间的紧迫,不可能在别的方面分心。”“五月下旬,我又得放下自己的工作,参加《大百科》文艺理论条目的定稿工作;六月准备发掉几部译稿(请人翻译的),然后又要转入一项集体工作《文学原理》。此事已说了几年,今年是箭在弦上,不得不发了。三个月闭门读书,三个月写出提纲(四人合作)。如今年能写出提纲,明年初将印寄各地,征求意见,再修改,明年下半年和后年,全部写完,最后定稿。《文学原理》增加一些新观点,完全是可以的,但问题在于体系,这是一个难题。”

四个月后的9月30日,他来信说:“久未给你信,实在比较忙,请原谅。我的日子是从一个忙,进入另一个忙,真有些喘不过气来的味道。7月前赶了一点东西,本该继续下去,了却一个心愿,但是总要插进一些意料不到的事,中断原来工作。”“8月有西北之行,最后以敦煌为终点,结束了难忘的旅行;月底参加了一个国际学术会,花了一些时间。9月又去上海半月余——《大百科》审稿,最近才回到北京,见到了你的信和稿子。最近又给我一个任务,大约要忙到11月底才告一段落。不仅生活紧张,心理也处在极为紧张的气氛中。《文学原理》正在酝酿提纲。”“你的《说‘斜’:谈古诗中的线条美》一稿,《美学评林》不拟刊用了,已给了我。我看了他们的意见,有的系观点不同之故,有的也有一定道理。现将他们的意见附上,原稿不日将寄你。新的稿子等我有空就看出来。”1983年11月9日来信:“读你来信,本想早复,怎奈任务吃紧,实难分心,今天刚告一段落,就想向你说说我的苦衷了……”

1984年1月17日来信说:“年底,我忙着一部稿子的结稿,随后病了几天,至今未痊愈,趁此空隙给你写信。”1984年12月13日来信:“……那次写信时,我还未最后确认招研究生,领导同我简单商量了一下,我的意见是我这一两年不拟招生,结果不久就断然决定要我明年招两名,报了上去,我也无法驳回了。”

1985年6月16日:“你的稿子我早已收到。5月下旬我读过两篇油印的稿子,像你与其他同志合写的《论‘辞达而已’》一文,我读后觉得写得很好,有见地,思路也清晰;《‘但见情性,不睹文字’说》一文,也不错,都说出了一定道理。我将此二文推荐给了《文学遗产》中的熟人,一文给《文学遗产》,一文给《光明日报》。最近又与《文学遗产》主编谈了一下,他说一定留意。不过目前尚无消息,待有佳音后我会很快告诉你们的。”“另四篇稿子,我最近找时间才能看出来。由于最近正在搞评职务,其间琐琐屑屑之事你是可想而知的。我的研究生的稿子也拖了一段时间,今天才看出来。等我看完后,再作商量,如何?”

现在回头重读这些文字,我为自己当年过多地打扰了钱先生宝贵的时间和精力深深感到惭愧和抱歉。不过,当时钱先生的这些信件,对我来说无异于沙漠中的甘泉,绝望中的希望,黑暗中的明灯。

尤其令人感动的是,对于重要稿件的指教,钱先生都注明原稿的具体页码,逐条批改。比如,1983年2月19日来信对于《审美活动中对艺术的双重审美关系》一文的批改注明原稿页码,提出意见达7条之多。

钱先生对我的文稿倾注的心血如此之多,但当我提出是否可以在改订的文稿上署上他的名字时,一再遭到他的拒绝:“您的《审美活动中对艺术的双重审美关系》一稿稿末提了我的名字,在文章发表时一定请您删去。首先是我即使提过意见,也不必提及。如果是专著一类书籍,就又当别论了。”“此稿不知现在如何处理,《社会科学战线》有进一步的意见吗?不管哪里采用,请一定将我名字去掉是盼,另外这样做也有失谨慎。”“您这次信上又提将来稿子完成后要署上我的名字,或提一笔。我们的工作是老实的劳动,不是沽名钓誉。您的劳作我怎么署名呢,写上我的名字干什么呢?”同时还提醒我:“您在这方面似乎考虑得太多了,这样对自己建立正确的学风无大好处。”从此,我不再提及此事。与某些学术“名家”经常在学生的文章上“挂名”形成鲜明对照,钱先生终其一生,未与任何他指导过的弟子联名发表过文章。

面对有些学者沽名钓誉的现象,钱先生在1983年3月25日的来信中说:“名声、资格,其实是很空的,重要的是‘货色’!别看常到外面开会、讲话的人物,除少数外,大都是沽名钓誉。”“对我们来说,成果比什么都重要,你说对吧?”钱先生更注重的是脚踏实地,孜孜以求,在学术上真正有所建树。正如他在1983年3月25日的来信中所说:“在研究现实主义的过程中,我逐渐形成了自己的文学观念,这在我去年年底完成的《现实主义理论问题》的书稿中已有所体现,准备在今年要写的《文学原理》中加以发挥。在理论研究中,能够形成自己的一些见解,并贯穿各个方面,这实在是一种莫大的愉快,也使我无限向往。我虽未达到这一境界,但经过艰苦的挣扎(确实是挣扎)和努力,是可以不断接近的。愿我们共同努力。”后来他在文学理论基础领域提出“审美意识形态说”和“新理性精神文学论”,就是他一生不懈追求的成果。

钱先生的实诚给我最大的影响,就是真实做人,待人以诚,尊重任何人,但决不趋附任何人。

钱先生的仁厚

钱先生如此实诚、尽责地长期指导着一个在基层奋斗的年轻学子,源于骨子里慈悲为怀的仁厚。

那个时候大家收入都不高,考虑到先生经常给我回挂号信,信中常有几十页的文稿,很破费,我曾在去信中附上一笔邮资,先生原样退回。“你寄来的钱,我附在信中,你收入不多,个中道理,我不多说了。”1983年年初,我托人带了二斤猪蹄筋给钱先生表示心意。钱先生又一次寄给我20元钱,并在1983年2月15日回信说:“你托人带给我的东西收到了,十分感谢。此物市面上极难买到,难为你了。先寄付20元,不知够不够数?你收入少,破费你是不忍心的。”1984年12月13日来信说:“正想给你写信,就收到你寄来的挂历,实在感谢。其实,你不用花费钱去买这类东西,你的收入不多,而我也并不在乎相互馈赠什么。”

多次通信,为了让先生对我的情况有多一点的了解,我把自家的情况都向他汇报了。他也在1983年3月25日的信末告诉我:“我家庭条件尚好,小家庭三人:我、我妻子和女儿。妻子在外语学院工作,女儿去年已考入大学。我们比较开明,早就不重男轻女,而且只要一个孩子,一笑。”让人感到先生很善于设身处地为人着想,严谨不苟中亦不失温情。1985年4月,先生到扬州开会。因为通信几年,一直没见过面,我曾表示过很想见先生一面,先生便在开会前来信告诉我。会后,在先生的老家无锡,我们得以见了一面,并同住一宿,我与先生倾心长谈、抵足而眠,一解我多年的心头之愿。

确定备考研究生后,我写信征求钱先生的意见。钱先生在1983年5月11日的回信中帮我参谋:“我和你虽有接触,但说实在的是缺乏了解的,这也是自然的,只是通过一些信件、稿子做媒介嘛!我觉得你兴趣广泛,于文艺理论研究有好处,但就你的写作情况来看,定的题目,涉及的范围太泛了。青年人什么都想搞,搞得过于杂,就会事倍功半。据我观察,你的古代文论有一定底子,何不把这作为主攻方向呢?你有志于中国美学史(我室敏泽在搞),设想很好,但方向要早定。古代文论、美学、文艺、理论、批评等范围都很大,一个人想在这几方面都有所作为,并驾齐驱,那是相当困难的,何况是刚起步的时候呢?其实这个意思我早在去年就写过几纸,要选好方向、题目,抓住不放,自甘寂寞,而后方有所得,见到成果,才告罢休。到时自然水到渠成,乐在其中。而我,说实在的,只能给你出出主意,像与朋友一样,余则实在感到无能为力。”最后一句话,既说得实在,也说得暖心。

1985年我第一次考研,各门都过线了,但没被录取。我铆足了劲准备第二年再次报考,却被县教育局卡住了,在我几近崩溃的时候,1985年12月26日,钱先生来信送来安慰说:“读来信,知你报名落空,甚为惆怅。生活里有些事真是不可思议。明明有文可循,但到一些人手里就变了样,此路不通。我这里也碰到一例:一位安徽的教员工作已两年,要求报考研究生,学校不给证明、政审。尽管有批评类似事件的例子,但有人就是给你拖延时日,延误期限。像你的情况,有什么办法呢,只好‘蓄芳待来年’了。”

通信中,钱先生不仅帮我改稿,参谋考研,而且为我生活、感情中遇到的问题排忧解难,送上安慰与呵护。2018年,我把我们这6年多的通信整理成《钱中文祁志祥八十年代文艺美学通信》由上海教育出版社出版,钱先生在这部书的前言中回忆道:“在6年多的时间里,我们你来我往,通过书信不断讨论他的来稿,也旁及当时的文艺、美学热点问题乃至生活情感问题。针对他屡屡努力、屡遭退稿的遭遇,我不断给他鼓励打气;针对他成名心切的心理,我建议他要有板凳甘坐十年冷的准备;针对他过于广泛的兴趣,我建议他收缩写作领域,确定自己的专长,不要四面开花;根据他中国古代文论有较好的底子,我建议他坚持下去,一抓到底,直到开花结果,然后再扩大到线与面;针对他个人情感遭遇危机,研究生报名一再受阻等不顺心的事,我送去同情和关切,也尽量帮着出出主意。这样,在我们之间,就不知不觉地建立了一种相当深切的朋友关系。这属于一种‘忘年交’吧?”

钱先生就是这样,以他的实诚和仁厚,持续不断地善待着我,悲悯着我,温润着我,带教着我,也激励着我。

1987年,我考上华东师范大学徐中玉先生的研究生,人生发生了很大变化。我一直不敢懈怠,希望通过不断努力兑现当年向钱先生抒发的奋斗理想,不断作出新的成绩回报先生的栽培。

(本版图片均由作者提供)

《光明日报》( 2022年05月23日11版)

[责编:白冰]

下一篇:返回列表