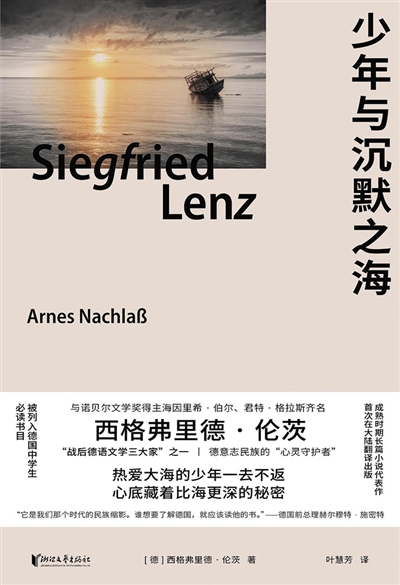

《少年与沉默之海》/(德)西格弗里德·伦茨著 叶慧芳译/浙江文艺出版社

西格弗里德·伦茨(Siegfried Lenz):1926年生,著有《德语课》《家乡博物馆》《投敌者》《少年与沉默之海》等十余部长篇小说,与君特·格拉斯、海因里希·伯尔并称“战后德语文学三大家”。2014年逝世。

西格弗里德·伦茨在访谈中曾说:“我这个高龄作家,总是通过一个年轻人进行叙述。我将自己附体于这个年轻人。”《少年与沉默之海》与《德语课》一样,发现了叙事的意义:回溯、理解,得到解脱。我想,这也是战后德语文学的面貌——认识、找回自己,并学会生活。伦茨试图以故事回顾自己的内心问题,它“让我能对某些困扰、某些经历有更清晰的认识。我的目的并非是清算,而是为了能够看透”。

物品引发叙事

《少年与沉默之海》是叙事者汉斯对少年阿纳的追述回望。阿纳因家人身故,寄养在汉斯家中。汉斯父亲与阿纳父亲生前曾经共事,他主动承担了抚养阿纳的责任。这个寄居者与寄养家庭的故事原本风平浪静。阿纳在学校和家庭间懂事好学,充满天赋,口碑甚好,但故事的底色却是不符年龄的隐痛。阿纳无法被伙伴圈子接纳,被孤立排斥,即使他满怀善意,默默表现,也无济于事。他因操作失误,导致少年们翻修的旧船损毁,出航落空。为了弥补,购买汽艇,阿纳加入他们窃取锻铸厂金属然后倒卖的计划。事后,他向汉斯父亲坦白,负疚而自杀。

在人的身体死亡后,脑电波仍短暂存续,瞬间检索生命中过往图景。影视作品中人物去世,镜头处理大多闪回了生前场景,这很符合客观事实。但问题是,我们不晓得检索依据,选取标准。为何是这些而不是另一些片段,被纳入这个“告别仪式”?这种疑难在伦茨的小说中同样存在。阿纳的遗物需要收纳整理,放入箱中,必须经过挑选。每个物品,都是生命片段,情感记忆,承载了个体生活史。这不止是小说人物,也意味作家对素材、事件的取舍。通过选择有意味的物品,作家重组人生的节点、转折和序列。物品引发的叙事,即是对人生词条进行重新编码。它可以任意置入故事,因为物品总会自动召唤、指向人事的源头去脉。如此,它们都向起点回述,形成万火归一、万河逆流的形态。

“如果当时有人注意到,也一定会觉得很奇怪,你怎么会认为这种东西有收藏价值呢?但经过这一段和你相处的日子,我从你那里学到了,世间万物均有其意义,即使是最微小,最微不足道的东西也一样。”生活中的那些“垃圾收集癖”,或许只是想收拾他者的人生记忆。如果图书馆是福柯所言异托邦与异托时的典型,那么废品站同样如此——它也汇聚不同时间空间,并置且共在。让我们留意小说的故事场景“拆船厂”,它正是拆卸记忆、检索故事的隐喻之地。每当汉斯拣出一个新物件,都意味作家进行了故事分岔,重启开端的叙述操作。

“你们总把他冷落在一旁”

小说写出了一种“生长性悲剧”,我想还未有人这么界定。悲剧不止于结局和命运的被给定,被赋予;还应有另一维度,即悲剧被体验,被意识的过程感。悲剧性往往就存于人物无意识,与读者已洞察的断裂反差中。阿纳无法融入,不被“小圈子”接纳,是悲剧的开端:“你们总把他冷落在一旁。你们从不知道他有多孤单,他多么渴望成为你们的一分子”。情感联结并不满于单数的友情,还要寻求复数的集体接纳,否则,阿纳得一知己汉斯足矣,就不必再有更高希冀。

同时,作家也表述了错误配适,无以为寄的结局。阿纳对汉斯的妹妹维珂心生情愫,难免落入菲茨杰拉德式的忧伤。这与盖茨比爱上浮华肤浅的黛茜类型相同。阿纳的天赋优秀且刺目,很容易被异化。阿纳成为“突兀的冗余”,无法与平庸自洽、共处。“我们试过好多次要接纳他,可是他就是和别人不一样,我们根本不知道要跟他一起做什么。我们每一个人都有这种感觉。”这种感觉是什么?那就是孩子不希望玩伴里多出一个“家长”。“当他出现在他们面前时,他们立刻散开来,就像做了坏事当场被揭发似的。他们不知所措,没有人说话。”

即使阿纳主动退步,出钱赞助,掩护窃取,也从未得到真心接纳。这也像一个潜在的“东方学”启示:即使自我改造,反复迎合西方,依旧还是他者形象,异己力量。这并非一种牵强引申,而是生存的类比。如果个体在精神上放弃了异在价值,主动接受同化,就难免走向虚无幻灭。这个故事,最终变为故事的“理解史”。我们本以为阿纳父亲遭遇了海难,实情却是因负债被压垮;原以为维珂对阿纳无动于衷,但维珂却用一个吻回应了暗恋。

介入者和零余人

我们并不晓得,维珂的补述是辩解开脱,还是聊以自慰。阿纳是虚空缺席,总是回忆的虚像。他并无自白,没有遗书,也无日记。这是死无对证的叙事。不可靠叙述,只能依赖揣摩与求证,得到意义闭环。汉斯向弟弟拉斯和妹妹维珂问询,虽使故事切近真相,但不过是另一说辞。不要忽视爱恋在悲剧中的推动。维珂总显得无辜、无意,但从效果看,每次都能精准伤害阿纳。正是所爱之人,流露不经意的残忍。维珂最先打破不去探询阿纳身世的家庭约定。阿纳为她挑选礼物总被厌弃。他所珍视之物,维珂不以为然,总觉无聊。甚至,维珂对他的规划,昏昏欲睡。对于阿纳的过失,她面露“难以理解的责备”。

小说结尾,拉斯将阿纳遗物复位,也是象征性反讽。拉斯一直无视阿纳,最终阿纳却形成了“记忆的占位”。他的生存位置就长在那里,既无法打包,也无法挪移。在我看来,伦茨实现了小说技术与艺术的统一——故事分层与生活肌理高度融合。文本叠加,逐层推进,就像古典油画的罩染,与直接画法大异其趣。作家叙述不求一蹴而就,而是通过对事实剥离、对证与检视,达到一种完型。

少年的叙事,动机意图总生于盲目、不明的时刻。他们按感觉行事,但我们仍可揣摩。汉斯总站在阿纳一方,就像村上春树所说,站在鸡蛋(弱者)这边,这也意味着他改变了原有家庭格局和力量对比。阿纳是一个变量与增补,维珂和拉斯会自然排异。从文学形象看,他就是介入者、零余人。让我们想想卡夫卡的土地测量员,阿纳和总想进入城堡却始终在外面打转的K有多像。

理解未必通往意义

第二人称,往往是难度很高的叙述视角,它代表私密性与对话性的统一。汉斯时刻假想与阿纳交谈倾诉,一个生者渴望得到亡人的回应。同时,它又是一种“敞开的私密性”,其潜在听众始终是我们。伦茨如同写了“大号的书信体小说”。作家选择汉斯,缘于他是“完美叙事者”:理性而多情,沉稳且念旧。更重要的是,他是故事意义的连缀者,家庭合力的协调者。他让父母放心,让阿纳依靠,对维珂和拉斯又构成了劝导训诫。就像巴金《家》里的大哥,总是负重不发,铺陈小说的沉稳调性。

故事让人萦怀的还是两厢成全,信任托付的友情。它提供不同友谊的样本:有代际传递,施恩报义;有忘年之交,师生之谊。汉斯父亲与阿纳父亲,“从来没有刻意想过要成为好朋友,或是认为未来会成为朋友。友谊是无法事先决定的。”“我们俩之间其实也没什么默契,你懂我的意思吧,我根本不相信世界上有默契这回事。”你会发现,汉斯与阿纳无疑深化了父辈的理解:既有共情同感的相惜,也有默会不言的契合。

小说也意在探讨友情及其他关系中的美德。故事深度,完全由一种强烈的道德感所充溢。汉斯的父母堪称典范,伦茨寄予这对夫妻以完美理想:正直善良,纯粹真挚。(阿纳则投射了作家本人的情感记忆——祖母和母亲,都曾被丈夫抛弃。极度敏感、负疚耻感,既造就早慧早熟,也会导致不幸。)伦茨用两个相同的细节切中了问题核心——友情中某种无条件、绝对性的预期。“汉斯总是可以相信阿纳”,“爸爸可以永远信任卡陆克”。

阿纳利用了这种信任。在前文提到的窃取锻铸厂金属的计划中,他拖延与场区守卫卡陆克聊天的时间,延缓卡陆克前去巡逻。卡陆克被愚弄了,制止时还被少年打伤。汉斯父亲的锻铸厂也因此受到损失。这足以造成一种“道德悲剧”,阿纳极强的道德感,无法容忍自己同时辜负卡陆克和汉斯父亲。这正如俄狄浦斯的自裁。他在意的并非得到他人原谅,而是能否与自己和解。阿纳否定了自己,也就选择了结束生命。伦茨从反向揭示了一个卑微者的宿命:生之卑微,爱的卑微,无法扭转生命意志的悲哀。

故事压抑了少年的恋情与愿景。阿纳渴求理解与回应,其生存意义在于寻找情感联结与归属认同。他的那本芬兰语词典,以及想在法庭充当翻译的未来规划都在提示——意欲逾越、克服理解的障碍。《少年与沉默之海》书名即是互文,不止是海的沉默,也是少年失语,两者都没有给出回答。理解就是存在本身,人类总是阐释性动物,非要赋予自身意义才满足。但伦茨很可能说出了一个真相:理解未必通往意义,它可能唯有沉默,并无回声。

上一篇:让书写在古籍里的文字活起来