通过与29位学人的访谈,聚合生活轨迹、人生思考、文艺创作三个题材域,凝练他们的高洁品性与旷达文风。

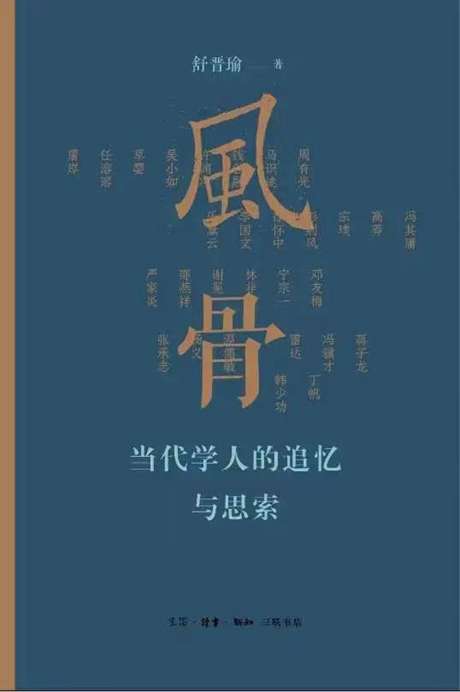

《风骨》以人品和文品为关键词,呈现当代知识分子的心灵史。舒晋瑜通过与29位学人的访谈,聚合生活轨迹、人生思考、文艺创作三个题材域,凝练他们的高洁品性与旷达文风。作者选择从学养切入,讲述当代学人“风骨清举”的为人、“明朗刚健”的为文,在治学中保持对信念的忠诚、对生活的热诚、对文学的赤诚,其作品立足中国大地,承继中国文化和描画中国气象。

王运熙诠释《文心雕龙》风骨论时说道,风为清、显、明,是鲜明爽朗的思想感情,骨为精、健、峻,是明朗刚健的艺术风格。刘勰理解的文风之清依赖作者的意志、气质和品格,“作者的思想感情骏发爽朗,就产生作品风貌的清明显豁的特征”。(王运熙:《中古文论要义十讲》,复旦大学出版社2004年版)《风骨》一书的“风骨”蕴含三层含义,首先文品及人品皆是风清骨峻,其次本书写作也讲求去除藻饰,以端直为本、以情真为翼。

《风骨》文题直接亮明学人的自我要求或学术要求,舒晋瑜从平等的对话思域中发掘采访对象宽厚睿智的心灵向度,她的思考呈漾开式圆波节律,层层推进。文章皆以采访手记开篇,铺设生活语境,运用他视角(作者)和我视角(学人)相结合的叙事策略,在人物重要经历的记述中埋设论题。作者扣住“情怀”,特别注重观察学人对人与世界的感情。例如,我的观点在人家看来太新潮(周有光);我的生活字典里没有投降二字(马识途);我什么“主义”都不管(钱谷融);我生下来应该是干这一行的(任溶溶);我希望织造出一番激越浩荡的生命气象(徐怀中);我毕生追求美文(谢冕)。这六篇文章以“我想”为落点,表达个体的生命态度。作者采用顺流式叙事行文,巧妙从他视角落笔,折回我视角。不到绝顶永远不停(许渊冲);像小草,更像战士(草婴);即使像蚂蚁爬,也要写下去(宗璞);努力给历史留份底稿(宁宗一);提倡知识分子的自我启蒙(丁帆),这类文章实际是逆流式叙事,由其学术贡献切入,从我视角下沉入他视角。“我”“他”搭建全书框架,具体到人物素描,作者又内嵌一重内视角/外视角的结合,由采访对象的自审和采访者的他审,结构每一篇文的筋骨。

舒晋瑜的记述,提供了当代学人的私人记忆和日常记忆,从中彰显学者一生的淡定与自持,她用丰富实例,破解治学及为人之道。我认为,文中之道的核心在于求真、求实、求美,而求真之器是由律己申发的自我反思和自我批判。钱谷融倡导“治学的道理和做人是一致的,首先必须真诚……我什么主义都不管,就是凭自己的感受,说自己的真心话。……真正的批评家应该说出自己的真实感情,不会因为私人感情不讲真话。”吴小如坚守父训——做学问首先是做人,就是人品要好。谢冕秉承学术自由和思想独立;张承志坚持知识分子的良心;外号“凶神一号”的蒋子龙,永远对生活饱含“深情”。

学人以人文关怀再现其所处的时代,从发现问题和解决问题的角度见证且参与一个时代的文学。冯其庸的学术研究依托三证,即文献记载、地面遗迹、地下古迹。温儒敏恪守恩师王瑶教诲:“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”。雷达告诉读者他应是“一个真实的、热烈的人,一个复杂的、矛盾的人,一个绕系着文化精神冲突的人,一个心灵在场、注重从体验出发的人,一个与我的年代的生活和心灵紧紧相连的人。”彭荆风书写云南边疆70年,足迹遍及红河、怒江、澜沧江流域;韩少功开发湘地的民俗、风物、语言。邓友梅建议文学绝不可“随大流”,作品要有趣且有意。拥有“四驾马车”的冯骥才,反复提及他这一代知识分子必备的使命感,“无论是我早期的问题小说、伤痕小说,还是后来的文化小说,都有强烈的社会责任感;无论是虚构还是非虚构,即使有一些看起来是历史小说,实际都和当代社会有密切相关的思考”。

在思想性之外,学人的创作或译介,皆讲究艺术性层面的古雅与抒情。宗璞作品追求“诚”与“雅”,特别指明“雅”源于不厌其烦地改;高莽以文学和绘画的理念互补,实现与世界的沟通;屠岸不懈追求美,耐心发现美。草婴要求翻译家必须对作品人物有共情;许渊冲一生追求诗译,提倡“三美”,即音美、形美和意美,他会不断自问:译文中是否可看见无色的画、听见无声的音乐。

《风骨》通过学人以笔为旗的经历,提供给读者的可复制性经验是什么?

首先,践行信念的重要性。书中“文苑名师”通过“想”和“做”的以身作则,抵抗名利的诱惑与牵扯,固守信念。谢冕说“我一辈子只做文学,文学只作了诗歌,诗歌只作了新诗,新诗只作当代诗。也许我的才华在别的方面,我对园林、对服装、对饮食等都有兴趣。但几十年过去了,我只做了一件事。”杨义以学术为第一生命,学术是毕生唯一乐趣和整个事业。冯骥才喜欢“为理想而活着,为理想承担责任”。

其次,文化自信的必要性。当代学人深切感知中华文化向心力,其学术探索充分论证“自信—他信—互信—共信”的文化自信实践路径(张福贵:《人类命运共同体与中国文学文化自信》,《中国社会科学》2022年第5期),明确学术研究需要掌握如何从中国文化出发。宁宗一常说“自己是在古典文学教研室熏陶出来的”;高莽认为中国传统文化是翻译的根基;宗璞强调研究外国文学必须时刻关注中国文学;杨义在贯通古今文史的基础上,思考中华文化的生命力和包容性。冯骥才作为抢救文化遗产的行动者,他解释投入该事业的原因,“中国文化的那种博大深邃、灿烂辉煌感动了我,文化里包含的丰富的感情感动了我”。乐黛云在求学中越发意识到“作为一个中国学者,做什么学问都要有中国文化的根基”,她提示后学,研究西方文化过程中,不能“跟着走”“照着走”。许渊冲讲述个人自信如何建立的过程。“开始时我也不自信。自信是慢慢来的。我考虑的是,胜过自己,每个人要发挥自己的力量,不到绝顶永远不停。”

第三,守正创新的可行性。当代学人致力于各自专长领域,延续中华文化的生命,激发中国文化的活力。“大侠”严家炎的学术追求是“清源正本,求实出新”;杨义认为“中国文化精神的探寻,须联系中华文明共同体的整体性和过程性,须面向世界、面向未来,须根植大地,连通地气。”林非提出“一个国家应该日益提高自己民族的精神和文化水准。一个会思考的民族才会产生大的科学家、思想家、艺术家。”乐黛云最大愿望是“把美好的中国文学带到世界各地,让各国人民都能欣赏到优美的中国文化,进而了解中国”。小说家李国文近年已将工作重心转向《酉阳杂俎》注释,其贡献正是“唐代博学的小说家与现代博学的小说家的一次强强联合,一部唐代社会生活百科全书的全新解读”。

诗人郑敏反思自己一生中“我曾不停地更换驿马”,不断“和朝阳正午比赛”,终由徜徉天地、不忘初心而获大自在。舒晋瑜特别摘录了邵燕祥《散步的人》:“从20世纪走到21世纪,从蹒跚学步到从容漫步,这个在中国散步的人,这个在天地之间散步的人,他,就是我”。在中国,在天地间,闲庭信步,是邵燕祥对个人的概括,也是《风骨》里所有知识分子的生命写实。风骨何在?求索不息,人格不朽。