作者:李兆忠(中国社科院文学所研究员)

中国当代著名画家张仃与丁聪堪称君子之交,溯其渊源,两人都是画坛大师张光宇艺术精神的传人。

张仃和丁聪都是中国当代著名画家。也许名字中都含“丁”,也许年龄、个头相仿,也许都画漫画,美术圈外的人有时不免将他们混淆,以为“小丁”即“张仃”。事实上,他们是两个人,而且是好朋友。

在艺术创作上,两人出道都很早,性格、气质及人生经历却大不相同。张仃生于东北小康之家,小小年纪背井离乡,流亡到北京,蹲过国民党监狱,穷困潦倒,性格狂放不羁。丁聪出身名门望族,父亲丁悚是20世纪20年代沪上著名漫画家、美术教育家,中国的第一块“漫画协会”的牌子,就挂在他家的石库门柱上;丁家的客厅里,经常名家云集,品茗尝酒,含珠吐玉。由于受环境的熏陶和自己对绘画的痴迷,丁聪少年得志,并且温文尔雅。

尽管如此,他们却膜拜同一尊艺术大神——张光宇。张光宇像一块磁铁,由不同的方向将他们牢牢吸引。张仃这样写道:“在逝去的故人中,人与作品最令我不能忘怀的就是张光宇了——他逝去二十年,恍如昨日。一方面感到他不在,生活中失去了极为重要的砝码,一个合成因素,无论是友情、艺术、事业,意识到失去的是真实的,无法弥补的;另一方面,光宇又似一直存在,他与他的艺术影响,一直在起作用,有如陈酒,愈久而愈醇……”(张仃《〈水泊梁山英雄谱〉序》)丁聪则这样表白:“我中学毕业后,没进过专科学校,张光宇对我来说,就是一所学校,我从中不仅学到了艺术技巧,陶冶了审美情操,还懂得不少做人的道理。1957年我被打成‘右派’,二十二年没在艺术圈中,然而张光宇为我点燃的艺术之灯在我心中一天没有熄灭。”(丁聪《创业不止的张光宇》)

张仃与丁聪的友谊,正是建立在这个共同的基础之上。

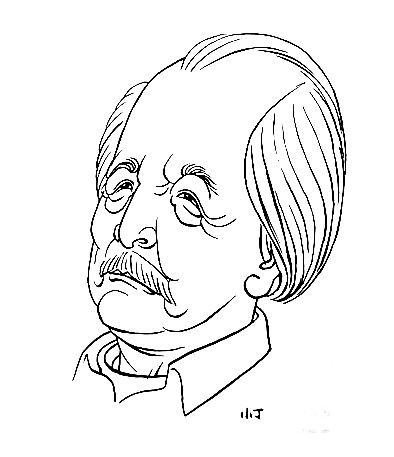

丁聪所作张仃画像

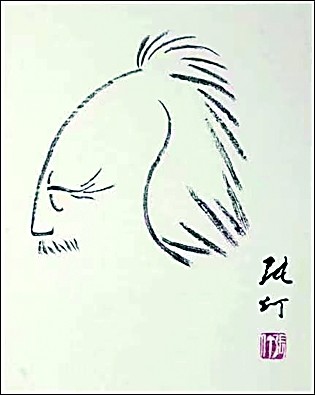

张仃自画像

年轻时的张仃(左二)、丁聪(左三)与友人在中国电影制片厂外景拍摄地合影。资料图片

丁聪八十寿辰之际,张仃应约撰写《不画句号的小丁》一文,发表在1996年9月7日光明日报。

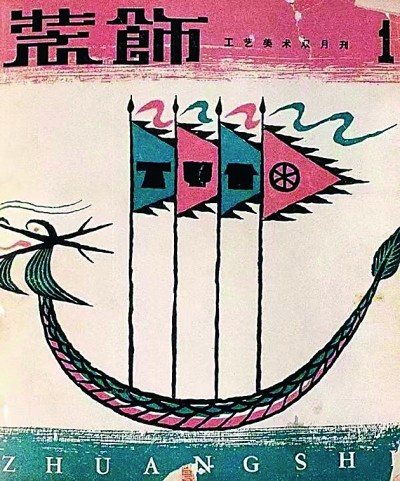

1958年9月,《装饰》杂志创刊,张光宇设计了“装饰”两个艺术字,张仃绘制了《龙舟图》作为封面。

一

回顾张、丁二人与张光宇相识的历程,是一件有意义的事。丁聪的父亲丁悚,论艺术资历,比张光宇要深,年龄也比张光宇大许多。然而,丁悚对张光宇的才华青睐有加。1918年11月第四期的《世界画报》上,身为主编的丁悚这样推荐介绍张光宇:“张君登瀛,字光宇。苏之锡山人。年十四曾投身商业,顾非君所愿,对于店务不甚措意。唯每日杀粉调铅与图画结不解之缘。未几弃商就学,得名家张聿光教诲从习西画。不期年,颇得欧美神髓,且专心研摩,凡有所作,一笔不苟,见者奇之,叹为后起之秀。今任本报编辑,美术界健将也。干云直上予企望之。”(丁悚《张光宇传》)丁悚的眼光果然精准,张光宇很快在同行中脱颖而出,蜚声画坛,到20世纪30年代,已成为沪上漫画界公认的翘楚。

然而,丁悚却不希望儿子丁聪继承自己的画业,因为他深知艺术这一道行的深浅,也深知以画谋生的艰难,他不想儿子将来的生活因此而陷于困境。为此,他甚至特意不在家中作画,以免刺激儿子的画兴。有趣的是,丁悚此举不仅无效,反而成全了丁聪与张光宇的师徒缘,促使丁聪义无反顾地走上职业画家的道路。因为,张光宇是丁家的常客,他敬重老丁,也喜欢小丁。这种不同寻常的亲密关系,对从小迷恋绘画的丁聪意味什么,是无须多言的。正如丁聪后来回忆那样:“父亲的‘退让’使张光宇取而代之,对我产生了全面的影响。他喜欢我,我从小爱到他那里去。我的欣赏趣味,完全是受他的影响。”

如果说丁聪成为张光宇的亲弟子,是近水楼台、朝夕相处的结果,那么,张仃成为张光宇的私淑弟子,就是千里神交、灵犀相通的作用。早在北京私立美专读书时,张仃看到张光宇在《十日谈》封面上的漫画,便对其高超的艺术手法与犀利的讽刺佩服得五体投地,几乎将他视为漫画界的鲁迅。后来张仃漂泊到南京,以画为生,生计艰难,在潦倒困顿中,得到张光宇的无私提携,一举成名。张仃在《亚洲的骄傲》中这样回忆与张光宇相识的经过:

1936年,我因参加进步活动入狱,刚从监狱出来,一无所有,靠画谋生,但屡被一些漫画刊物退稿。当时的上海作为中国的文化中心十分活跃。我在北京见到张光宇画的《十日谈》,凭直感相信他是一个富有正义感的艺术家。他的漫画政治性很强,专攻打偶像。主要矛头直指蒋介石和日本人,很有勇气。手法模仿珂弗罗皮斯,丑化对象好极了,很有装饰性。与张光宇思想和趣味投合的自我感觉,使我开始向张光宇办的漫画杂志投稿一试。我将《买卖完成了》和《春劫》两幅漫画配合一篇短文一并寄给他后,也并没有把握。一天,我在南京开架书店里偶然见到这些漫画出现在张光宇办的杂志上。张光宇为这组漫画制了铜版,并加标题列在“全国漫画名作选”内。张光宇一次给我15块银圆的稿费是我给报馆画画的月收入的总和。我敲开了张光宇的门。抗战爆发后,我到上海,由同学韩烽陪同找到时代图书公司。张光宇一见我,就从里屋高兴地迎出来说:“原来是个小赤佬!我还以为你是东北大汉,原来是个小张学良!”当晚他打电话约来叶浅予、鲁少飞、胡考等人相聚通宵。当时张光宇是时代图书公司的经理,更是中国漫画的奠基人,很有名望。第一次见面,他却是这样平和爽快。

这段回忆内涵丰富,讲述的不只是张光宇对张仃的知遇之恩,还包含艺术同道的惺惺相惜、高山流水之情,正如叶浅予所论:“提起张仃,人们都知道他在延安是装饰图案的行家,最早在北平学过中国画,30年代在南京画过漫画,《时代漫画》发表过他的画,方笔简形,立刻为光宇赏识,认为是简笔造型的同道。我向光宇透露,张仃的造型受过《民间情歌》的影响,两个姓张的原来走的是一条路。张仃总结光宇的艺术,提出‘方’‘圆’两个字,直线成方,曲线成圆,方圆是以线造型的极限,而光宇的造型,方到不能再方,圆到不能再圆,也就是说,简到不能再简,练到不能再练。张仃对光宇的艺术,佩服到几乎双膝下跪,猛叩响头的地步。”(叶浅予《张仃的漫画》)

二

1940年初冬,张仃与丁聪在山城重庆相遇订交。晚年张仃在《不画句号的小丁》一文中这样回忆:“1940年,我和胡考从延安到重庆,我俩准备借助张光宇的社会关系出本杂志《新美术》,来介绍解放区的美术。当时张光宇和丁聪在重庆中国电影制片厂工作。在等待出画报的一个多月时间里,我们经常一起去中苏友好协会画素描。这里我要说一条他漫画的缺点,我认为小丁的漫画太注重素描的关系了。这是我和小丁第一次见面,不久‘皖南事变’爆发,胡考到了香港,我又回到延安。”

一张黑白老照片,见证了这“第一次见面”的惬意。背景是中国电影制片厂的外景拍摄地,看上去像一艘废弃的大帆船,奇特而摩登,五位以“画坛草寇”自许的漫画名家,个个衣冠楚楚,轻松自然,颇具绅士风度。特伟、丁聪、胡考为一组,或凝神站立,或低头沉思,张光宇手持司的克侧立边上,身体微前倾,风度翩翩,视线与丁聪相对,两人似乎在交谈什么。只有张仃,叉开双腿,双手抚膝坐在地上,露齿开怀大笑,眼睛眯成一条缝……

这个场面,令人生发幽情与遐思:即便是在内忧外患的艰难时世,艺术家们凭赤子之心,照样可以有艺术热情——当然,这还需要相应的知交,正如张光宇在他的美文《云彩》中表达的那样:雾下的陪都重庆,看不到好的云彩,令人郁闷,但朋友们在这里相聚,艺术上谈心的机会很多,学问上得不少进境,于是,朋友的风采化作“心境上的云彩”。此文写于1942年张光宇从香港逃亡桂林时途经的赤坎,画家孤身一人,为喧哗嘈杂的市声包围,遂与“精神云彩”为伴,发而为文。

至于在这“一个多月时间里”,张仃与丁聪有什么接触,张仃在文中并无讲述,《丁聪年谱》(西泠印社出版社2019年出版)亦不见记载,第三方的佐证,至今阙如。鉴此种种,笔者认为:小环境虽宽松自在,其乐融融,但由于性情气质上的原因,张仃与丁聪并无深交,留下可圈可点的谈资。倒是张仃与诗人徐迟(张光宇重庆之行的一员,不知何故,照片中没有他)心有灵犀,产生了强烈的化学反应。当时,两人彻夜长谈,徐迟被张仃的传奇故事深深吸引震撼,以至于40年后依然记忆犹新。在回忆录《我的文学生涯》中,徐迟这样写道:

他先谈了一连串的长白山的森林故事,熊瞎子的,东北虎的,以及身穿红肚兜的小孩在林中跳舞,用木棒子一打,他往地里一钻,然而刨开那地,可以挖出人参来。我听了,记录了,情绪逐渐高涨。接着。给我讲了一家三代的故事,也许可以说,这就是他自己的家史了,这段故事他谈到深夜还没谈完,第二天又接着谈,又谈到深更半夜,我记了满满一本笔记本,简直精彩极了。

丁聪这样谈论自己与张仃早年的漫画:“我很佩服他。因为无论我们怎样——我是生在上海的,一直长在上海——我们画的那种漫画都是轻飘飘的,没有分量。他抗战爆发就跳出来,他也真是画得好,又重又厚,学是学不来的。后来我一想,没办法,他是东北的真正深受侵略压迫的人。他有一种感情,你没有,怎么画得出来?”这番自谦之语有点过头,却道出丁聪与张仃两点差异:一是艺术风格上的——“轻飘”与“重厚”,另一是地域文化上的——“上海”与“东北”;由此造成两人不同的艺术趣味。

丁聪后来画过张仃的漫画肖像,表情严峻、凝重,风格写实,可以佐证丁聪对张仃上述的看法。然而张仃的漫画自画像,却与此大不相同,巧妙的变形夸张、洗练的造型,透出轻松幽默的意趣,展示张仃性情的另一面,与丁聪对张仃的观察认识形成微妙对比。

其实,张仃文中坦率指出丁聪漫画“太注重素描的关系”,也印证这一点。就艺术天性而言,笔者以为,张仃倾向“放纵”,丁聪趋于“收敛”。然而,丁聪的这个“缺点”并非自来就有。丁聪从小学画全凭自己的喜好,没有受过西洋绘画学院式的训练,后来意识到画画不是一件简单的事情,没有坚实的素描功力不行,为免受学院派的行家们“不会画画”的讥嘲,丁聪在素描上着实下过一番苦功。然而,素描功力又是一把双刃剑,造成“栩栩如生”逼真感的同时,也会束缚画家的想象力与创造力,假如画家的才力不够强大的话。具体到漫画这个画种,更是如此。漫画的艺术特征是变形与夸张,太注重素描关系,处处受明暗、透视法的制约,必然妨碍画家想象力的驰骋与笔墨线条的自由生发。正如张仃所论:“夸张和变形是漫画的两件法宝;有了这两件法宝,漫画便一身是胆;如果取消,就等于解除武装。”

不妨比较张、丁同时期的抗日宣传漫画《日寇空袭平民区的赐予》与《逃亡》,可以看得更清楚。前者采取特写式的正面构图:一个衣衫破烂、身材粗犷的善良农民,双手捧着被敌机炸得血肉模糊、已经死去的孩子,悲恸无告的脸面与绝望粗大的双手,另一个孩子抱头痛哭的姿势与死者下垂的头颅手臂,各各形成呼应,身后是空旷田野,有炸死的耕牛,远处是一片废墟,日军飞机在空中盘旋,画面变形夸张,释放巨大的视觉冲击力。后者选取中国平民逃难途中的一个凄惨场景:北方隆冬荒原野地的一处,一家四口,中间一头驴子,三个都是年迈老人,其中一个怀抱幼儿,愁眉苦脸,一个背对观众,身体佝偻,另一个半跪半坐,神情痴呆。显然,这已是一个残缺的家庭,而从衣着看,这原本是一户小康人家,因日寇入侵的飞来横祸,陷于如此绝境。此画立意深沉,手法写实,颇像一张黑白照片。

应当说明的是,丁聪的这个“缺点”是阶段性的,他自己也很快意识到这一点——试想,一个长期受张光宇艺术熏陶的画家,怎么可能不知道这个艺术原理?此后,丁聪努力突破“素描关系”的束缚,在“素描”与“变形夸张”之间找到一种新的平衡,于20世纪40年代中期,创作出《花街》《现象图》等杰作,形成自己的漫画风格。

三

张仃与丁聪再次相会,已是新中国成立后。来自延安的艺术设计师张仃成了中央美院的教授,任实用美术系主任;著名漫画家、资深报刊编辑丁聪,经廖承志推荐,在新中国对外宣传画报《人民中国》任副主编兼编辑部主任。值得一提的是,《人民中国》的前身是《东北画报》,而张仃恰好又是《东北画报》的创办者、总编,岂非一件令人快慰的巧事?总之,这是一个激动人心、充满希望的时代,也是两位画家经常来往的时期。张仃的许多画作,发表在丁聪亲手编发的《人民中国》上。

孰料,之后的岁月风云变幻。1978年初张仃复出,任中央工艺美院第一副院长。当时百废待兴,一项迫在眉睫的工作,是中央工艺美院校刊《装饰》的复刊,张仃马上想到丁聪。此时,丁聪尚未获得平反,仍在中国美术馆打杂,负责抄卡片、挂画件之类。据复刊工作的参与者、中央工艺美院史论系教授奚静之回忆:在筹划复刊时,张仃嘱咐她说,要把《装饰》办得有声有色,必须找个“能人”来,这个人就是丁聪。于是她去了中国美术馆,找当时的负责人洽谈,负责人同意让丁聪去帮忙,但不能转关系,事情终于办成——“张仃先生见我轻易就把丁聪请来,非常高兴,丁聪也兴高采烈地开始筹备复刊事宜,出了许多好点子,在复刊过程中起了重要作用。”

说起《装饰》杂志,可以引出长长的话题。1957年底,张仃由中央美院国画系调到中央工艺美院任第一副院长,居家养病的张光宇随之也到中央工艺美院报到。一上任,张光宇提出办一份杂志,名字就叫“装饰”,张仃心领神会,立即付诸实施。二张理解的“装饰”别有深意,它并非译自西语的decoration(意为“装饰,装饰品,为增加美的效果而被附加其他事物的形式要素或功能”),而是形式与内容、“外美”与“内美”合而为一的美学范畴。这种美学,具有悠久深厚的民族传统文化根基,并且与西方现代美术相通,由此出发,可以创造一种既不落后于世界潮流,也不失传统血脉的中国特色的现代美术,创造出地道的“革命浪漫主义”绘画作品。

其实,早在20世纪30年代,通过京戏的艺术实践,张光宇已朦胧悟到“新中国画”艺术发展的方向。在《戏脸艺术》一文中,他这样写道:“旧戏的戏脸,一幅幅都是图案画。中国的戏,本来就是图案,一切场子、身段、唱白,重抽象而不就写实,为一种诗歌与舞蹈之装饰艺术。戏脸更为面部之重要装饰。”这里“装饰”与“艺术虚构”已是同义语。一年后,在《民间情歌画集》自序里,作者掷地有声写道:“艺术的至性在真,装饰得无可装饰便是拙。”这里的“装饰”,意味艺术的“惨淡经营”与“返璞归真”。张光宇对“装饰”的独特理解和创造性使用,使张仃茅塞顿开,心花怒放,就像找到了不知何时丢失的艺术“通灵宝玉”,由此引发后来的“毕加索加城隍庙”艺术实验。显然,在二张看来,这是“新中国画”最应该走的康庄大道。

1958年9月,《装饰》创刊,封面设计大气朴素,寓意深刻。张光宇设计了“装饰”两个艺术字,美观而庄重,张仃绘制的《龙舟图》充满民间情趣与现代气息。龙舟上彩旗飘带迎风招展,四面旗帜上分别绘有四个标志图形,象征衣、食、住、行,图形概括简练,出自张光宇之手。二张的艺术匠心,你中有我、我中有你地融为一体。

张光宇在《装饰》上倾注的心血,令人想起二十多年前他不惜工本、精心创办的《万象》。由于赔本,这本品位极高、图文并茂的杂志只出三期,就无疾而终,给他留下无限遗憾。1956年大地春暖,在“双百”方针鼓舞下,张光宇召集同人,准备续办《万象》,前后开了十多次编委会,第一期的目录都已拟定,却因风云变幻的形势不得不中止。没想到一年后,新的机遇从天而降,张光宇岂会放过,不同的只是他将刊名定为“装饰”。这一点丁聪看得很清楚,说得也直白:“《装饰》实际上是《万象》的变种和继续”。

1978年这次复刊,张仃请丁聪当艺术顾问,包含拳拳苦心,对刊物是福音,对丁聪是一种补偿,对张光宇则是深情的告慰,可谓一举三得。

四

以张光宇为代表的画家群体,喜欢以“画坛草寇”自我戏称。所谓“画坛草寇”,是相对于学院派的油画家、正统的国画家而言的,并无其他微言大义。其最大的特点,就是“杂”,就是“艺术多面手”,就是“接地气”,他们根据社会的需要、国家的需要和党的需要,进行灵活多变的艺术创作,尊重艺术规律,推进艺术的发展。在这方面,张仃和丁聪也不例外,而且尤其突出。

光阴似箭,到20世纪70年代末,张仃、丁聪都已年过花甲,来日无多,精力有限,艺术上也已到了该收结的时候。令人欣慰的是,20世纪80年代为他们提供了良好的创作环境,甚至可以说,这是他们真正的艺术黄金时代:张仃在完成漫画《立此存照》组画和首都机场大型壁画《哪吒闹海》之后,告别漫画与装饰绘画,从此专心致志,朝拜自然,以枯焦厚重的笔墨挥写色彩斑斓的大千世界,释放内心的激情,营造浑厚华滋的世界;丁聪则不忘初心,重拾漫画,在《花街》《现实图》的基础上再出发,以敏锐的眼光、温润隽永的线条,讽刺抨击现实生活中的丑陋、不公、愚昧与乖谬,成为新时代名副其实的“啄木鸟”……

1996年,丁聪八十寿辰之际,张仃应光明日报之约,撰写《不画句号的小丁》(载1996年9月7日光明日报),文章追忆往昔,论述丁聪的漫画艺术,高度评价他在20世纪40年代的代表作《现象图》与《现实图》,认为与蒋兆和的《流民图》具有同样的艺术价值和现实意义,并对他晚年“不画句号”的人生态度表示由衷的赞赏。

2008年5月,北京故宫举办张仃画展,笔者应紫禁城出版社之邀编《大家谈张仃》一书,觉得其中不能没有丁聪的文字,便请托张仃夫人灰娃向丁聪先生索文,可惜先生此时重病缠身,不能执笔。最后通过电话,灰娃记下丁聪对张仃的评语:“张仃是个大好人,很正派,画也画得好。今天,像他这样有良知、有大才干的艺术家,不能说没有,但也不多见了。”

张、丁的互相评价,超越了客套赠答,是饱经风霜、阅尽人世后的肺腑之言,具有很高的可信度。因为,他们是君子之交,是张光宇的精神传人。

记得20世纪90年代初,张仃在中国美术馆举办焦墨山水画展,笔者看见,在美术馆的大厅门口,张仃远远看到丁聪的身影,眼睛一亮,情不自禁放声喊道:“丁聪!”——这一声质朴之喊,在笔者心头激起奇妙的回响,仿佛穿越半个世纪的时空,目睹张光宇率领、众人相随的那个意气风发的“画坛草寇”时代……

《光明日报》(2024年03月15日13版)

[责编:孙宗鹤]

上一篇:王建成 | 中國書畫名家作品選登