当中国综合实力的提升让 “盛世收藏” 成为时代热词,人们回望历史长河时,清代康雍乾年间的百业兴荣尤为夺目。这一时期,历经数代积淀的宜兴紫砂陶业,承明代的工艺根基,更迎来艺术维度的全面突破,成为清代盛世文化的鲜活注脚 — 紫砂壶不再仅是烹茶器具,更以多元风格诠释着时代的审美追求,攀上中国陶瓷艺术的巅峰,形成了独具特色的艺术风貌。

这一时期紫砂壶的装饰题材可谓包罗万象,反映出人们对美好生活的向往。这些装饰手法的表现形式与风格各不相同,生动展现出清代紫砂壶装饰艺术的多元发展与丰富内涵。

一、文心融器:文人审美与紫砂的诗意碰撞

清代紫砂的辉煌,首先体现在对 “文人审美” 的深度融合,形成了贯穿百年的 “文心” 风格。不同于明代紫砂的质朴简约,清代文人开始主动参与壶型设计与装饰创作,将诗、书、画、印融入壶体。最具代表性的当属 “曼生壶”:清代中期,溧阳县令陈鸿寿(号曼生)与紫砂名家杨彭年等合作,以 “壶随字贵,字随壶传” 为理念,在壶身镌刻诗句,让紫砂壶从 “工艺造物” 跃升为 “文人雅玩”。这种 “文工相融” 的风格,不仅定格了清代文人 “以器载道” 的精神追求,更让紫砂成为连接传统文化与日常生活的纽带。

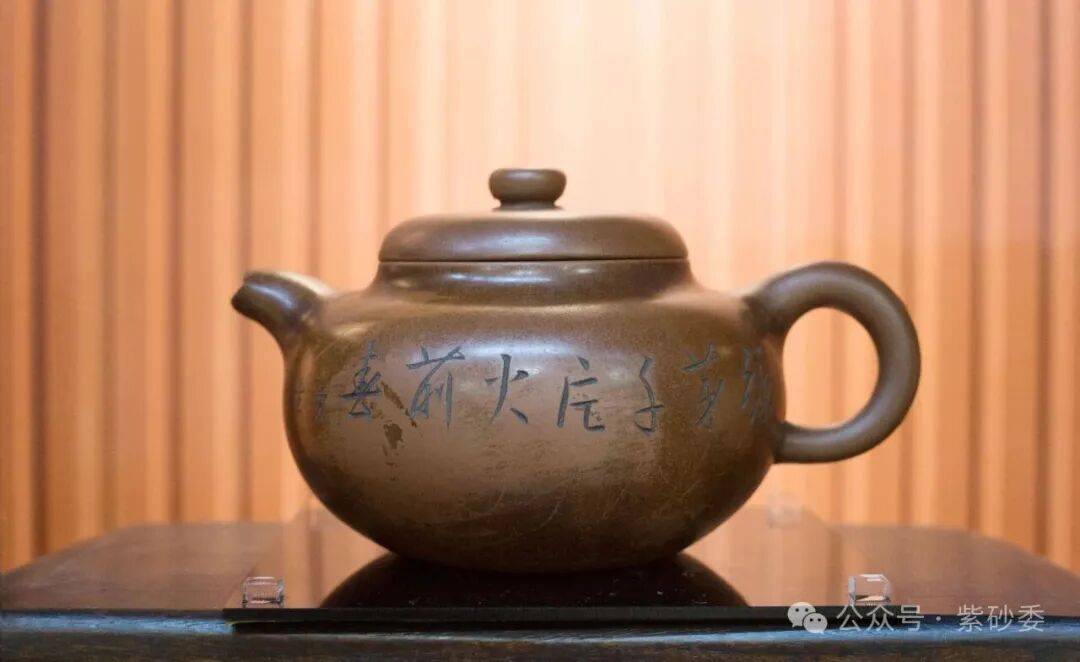

曼生铭 . 圆腹诗文壶 . 玉堂紫砂艺术馆 藏

【曼生铭 . 圆腹诗文壶 . 青岛玉堂紫砂艺术馆 藏】

此器身扁、腹鼓、盖微鼓,壶盖与口沿子母线吻合严密,合成圆线饱满,扁钮有力,弯流胥出自然 ;圆圈把匀势而起,富于灵动,整体骨肉亭匀,收展有度,有一气呵成之畅,又有泰然之稳;整器包浆自然,稳重大气,比例协调,简洁质朴,气度非凡。

壶身手感极佳,入手温润可人,岁月的包浆如玉般呈现。胎身宝光煜煜,灿若朝霞。泥色褐中泛红,错落披饰着黄、褐深浅色泥,泥色运用传神,呼应铭文,让人心生赞叹。壶身题铭:绿芽十片火前春。诗文亦与原矿泥色有呼应,妙不可言。

落款:曼生,刻字有力,笔触生动,意韵深远。观望此壶仿佛看见作者当时当境之下的闲适心情,也足见作者对壶之喜爱。亦可以说,这是一把“壶随字贵”的宝器。

二、宫廷雅韵:施釉嵌金里的盛世工艺极致

贴金画彩,装饰技巧繁缛而复杂,

其次,富丽精巧的施釉绘彩与金银镶嵌工艺,彰显了宫廷审美与民间技艺的碰撞融合。康雍乾时期,皇家对紫砂的青睐推动工艺升级:康熙朝首创 “珐琅彩紫砂”,在紫砂素胎上施透明釉,再以红、黄、蓝等珐琅料绘制缠枝莲、山水楼阁,色彩浓艳却不失雅致;雍正时期描金彩绘、黑漆衬托让紫砂器愈加灵秀文雅;乾隆朝更将奢华工艺推向极致,成为 “盛世气象” 的工艺缩影。

清 . 清德堂 . 施釉筋纹壶 . 玉堂紫砂艺术馆 藏

三、海上传声:外销紫砂中的中西审美对话

第三种风格则指向海外,以包金银边、嵌玉饰的外销紫砂,见证了清代中外文化的交流互鉴。随着海上丝绸之路的兴盛,紫砂壶成为外销瓷器中的 “新宠”:为契合欧洲贵族审美,宜兴工匠会在壶口、壶足包镶金银边,在壶身嵌金,装玉,出现 “清代紫砂包金银咖啡壶”等,成为 “中西方审美对话” 的珍贵物证。这些外销紫砂,不仅将中国陶瓷技艺带向世界,更让紫砂成为清代 “海上贸易文明” 的重要符号。

镶玉和包金银的出现也为紫砂壶的装饰风格带来了新的探索和尝试,体现了紫砂文化与其他文化的交融与碰撞。这种壶的独特之处在于其综合了多种材质和工艺,不仅具有极高的审美价值,还体现了古代匠人的巧思与技艺。每一件作品都是手工制作的艺术品,充满了历史的韵味和文化的积淀。

清 . 镶金提梁壶 . 玉堂紫砂艺术馆 藏

民国 . 三镶玉小圆壶 . 玉堂紫砂艺术馆 藏

2025 年 8 月 27 日,青岛紫砂专业委员会 “壶周三鉴” 活动现场茶香萦绕,雅韵十足。吴玉堂会长手执馆藏代表性的紫砂珍品,逐一向大家展示:那些以施釉显雅致、描金彰华贵、镶玉蕴温润为特色的紫砂器,胎泥间沉淀着百年的历史风云。它们静置于展台之上,仿佛一位饱经沧桑的老者,正以器身的纹路为语,缓缓诉说着藏在泥料与工艺里的器物往事。

四、结语:从盛世遗珍到文化自信的当代延续

抚过清代紫砂的温润胎体,仿佛能触摸到一个时代的匠心与气度:“文心” 壶里藏着文人的风骨,珐琅彩中凝着宫廷的雅致,外销壶上印着交流的印记。它们之所以能超越时空成为收藏珍品,不仅因工艺的精湛,更因承载着清代盛世的文化自信 —— 从艺人指尖的抟土塑形,到文人笔下的题诗刻绘,再到跨洋过海的文化传播,紫砂壶早已超越 “实用器物” 的属性,成为中国传统文化的 “活化石”。

如今,随着中国文化强国战略的深入推进,紫砂艺术的传承与传播更添新力。以青岛紫砂专业委员会为代表的机构,正积极搭建明清紫砂研究与当代创作的桥梁;吴玉堂会长带领下的玉堂紫砂艺术馆,不仅藏有明清紫砂珍品,更通过展览、讲座等形式,让大众得以近距离感受 “盛世紫砂” 的工艺魅力,实现古今紫砂文化的对话。这种 “以今承古、以艺传文” 的实践,让紫砂壶不再是艺术展馆里的静态展品,而是能走进生活、连接世界的文化载体。当我们再次摩挲清代紫砂的纹路,听见的不仅是历史的回响,更是吴玉堂会长等当代紫砂守护者们的传承之声 —— 这份源于盛世的工艺之美,终将在新时代的土壤里,绽放更耀眼的光芒。(编辑:董盈盈)