茶兴千年,器随茶生。中国人的饮茶史,亦是一部茶具演变史 —— 从金银的华贵、玉瓷的莹润,到水晶玛瑙的剔透,各式茶具曾轮番登场,却唯独紫砂,以其与茶的天然契合、与文人的精神共鸣,最终赢得 “茶器之首” 的美誉,成为承载东方生活美学的经典符号。

一、因茶而生:紫砂的功用之契

茶具的形制,始终随饮茶方式迭代。唐宋年间,主流饮茶法为抹茶、煎茶,茶需碾末、煮饮,瓷壶瓷碗因导热均匀、易清洁,成为彼时首选;至明中期,泡茶法兴起 —— 茶叶不再研磨,只需热水冲泡便能释放香韵,这一变革,让紫砂的独特优势终于显露。

明代文震亨在《长物志》中精准点出紫砂的妙处:“盖既不夺香,又无熟汤气。故用以泡茶不失原味,色、香、味皆蕴。” 紫砂泥料特有的双气孔结构,既透气又不透水:透气能让茶叶在冲泡中 “呼吸”,避免闷熟产生杂味;不透水则能牢牢锁住茶香,让茶汤的醇厚感更持久。相较于瓷壶的 “寡淡”、金属壶的 “夺味”,紫砂与泡茶法的适配度堪称天作之合。

随着泡茶法日渐普及,紫砂从 “小众之选” 变为 “饮茶必备”。它无需繁复装饰,仅凭材质本身的实用特性,便征服了爱茶人 —— 毕竟,对饮茶者而言,能最大程度还原茶之真味的器具,才是最好的器具。

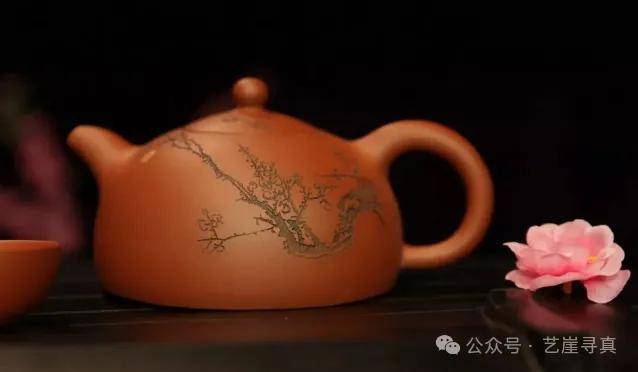

顾景舟 提梁紫砂壶

二、文人铸魂:紫砂的文脉之深

紫砂能超越普通茶具,成为文化符号,离不开历代文人墨客的 “推手”。他们不仅爱用紫砂泡茶,更将自身的审美意趣、精神追求融入壶器,让紫砂从 “实用之器” 升华为 “文房雅玩”。

唐代诗人郑谷写下 “小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”,将紫砂与泉、茶、春光并置,勾勒出文人饮茶的雅致场景;宋代梅尧臣以 “雪贮双砂罂,诗琢无玉瑕” 喻紫砂,视其为可与诗句媲美的 “无瑕之品”;明代徐渭则在 “喜共紫瓯吟且酌,羡君潇洒有余清” 中,把紫砂与文人的 “清逸” 气质绑定。这些诗句里,紫砂早已不是单纯的茶具,而是文人生活态度的载体。

文人对紫砂的参与,更深入到创作层面。他们以紫砂坯体为 “纸”,或题壶铭、或书款识,或刻花卉、或印印章,让壶器成为 “可把玩、可品读” 的艺术品。其中最负盛名的,当属清代陈曼生的 “曼生壶” 与梅调鼎的 “玉成窑” 传器:陈曼生以 “诗书画印” 入壶,留下 “壶小乾坤大,茶清日月长” 等经典铭句;梅调鼎则追求 “朴而不拙,雅而不媚”,将浙东文人的淡泊风骨刻进壶身。正是这种 “以器载文道” 的创作,让紫砂有了深厚的文脉,不再是匠人手中的简单造物。

时大彬款镶龙凤纹紫砂壶

三、养器养心:紫砂的气韵之雅

紫砂最独特的魅力,莫过于 “养”—— 它并非一成不变的器物,而是能与使用者共生、随时光成长的 “活物”。长期使用的紫砂壶,会因茶汤的浸润、手掌的摩挲,逐渐形成一层温润的包浆:壶身色泽从最初的干涩变为莹润,如紫玉般透亮,这便是茶人所说的 “养壶”。

明代屠隆在《茶笺》中形容养壶的乐趣:“摩掌宝爱,不啻掌珠。用之既久,外类紫玉,内如碧云。” 清代吴骞在《阳羡茗壶系》中也写道:“壶经久用,涤拭口加,自发暗然之光,入可见鉴。” 养壶的过程,实则是饮茶人用心对待生活的过程:每次泡完茶,细细擦拭壶身;闲暇时捧壶把玩,感受泥料的细腻 —— 在这份慢节奏的互动里,紫砂的 “气” 与使用者的 “心” 渐渐相融,壶的光泽里,藏着的是时光的印记,也是生活的温度。

紫砂匠人始终秉持 “实用与艺术兼具” 的追求。正如紫砂泰斗顾景舟所言:“实用器宜艺术化。” 一把好的紫砂壶,既要握感舒适、出水流畅,符合实用需求;又要造型雅致、细节精巧,具备艺术价值。无论是质朴的 “石瓢壶”、圆润的 “仿古壶”,还是灵动的 “西施壶”,皆在 “方与圆”“曲与直” 的平衡中,展现出东方美学的含蓄之美。

结语:紫砂里的生活哲学

紫砂能成为 “茶器之首”,从不是因为材质的贵重,而是因为它最懂茶、最懂人。它不夺茶之香,却能成全茶之韵;它不事张扬,却能承载文人的精神;它经得起时光打磨,却能在岁月里愈发温润。

如今,在快节奏的社会里,一把紫砂壶仍能让人慢下来:煮水、投茶、注水,看着茶汤在紫砂壶中舒展,听着水流过壶嘴的轻响,触摸着壶身日渐温润的包浆 —— 这份与紫砂相伴的时光,是对千年茶文化的传承,也是对 “淡泊宁静” 生活的坚守。

茶器之首,紫砂当之无愧。它早已不是简单的饮茶工具,而是中国人对生活美学的极致表达,是藏在烟火气里的东方雅致。

上一篇:紫砂壶,盛世工艺里的文化印记║青岛紫砂专委会“壶周三鉴”

下一篇:返回列表